ウイスキーとクルマ──これらまったく性質の異なる二つのプロダクトについて、人々はさまざまな言葉を駆使して、評論することを試みてきた。時には、映画や文学作品において、ストーリーに彩りを添える重要な脇役を演じることもあるこれらのプロダクトは、ゆえに嗜好品や工業製品であることを超えた、ライフスタイルアイテムだともいえる。本企画では、それぞれのカテゴリーのスペシャリストである二人に、言葉で表現されるべき存在としてのウイスキーとクルマの魅力を語ってもらった。

Photography_Etsuko Murakami , Maruo Kono(Car) Edit_Koichi Yamaguchi

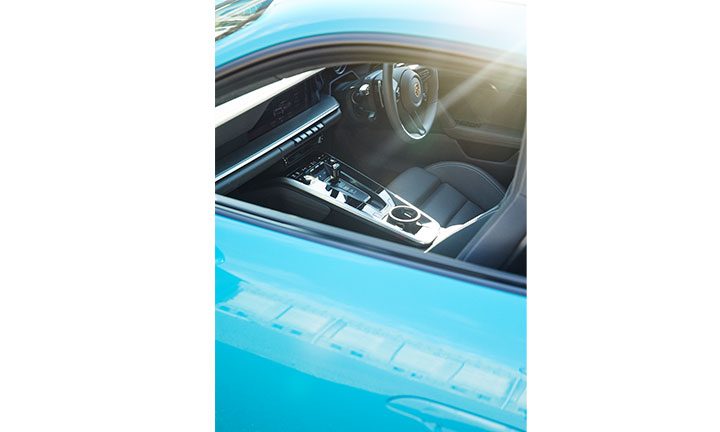

前田 例えばポルシェ911は、パッケージからエンジンにいたるまで全て理詰めで造られているクルマですが、実はポルシェを表現するのに適した言葉はとても詩的なものが多いんです。ポルシェ好きのあいだではよく知られている「ポルシェをまとう」という言葉は、911のボディがコンパクトで、機械としての精度も高いことから、あたかも自分の体が延長したかのような一体感を得られることを言い表しています。ほかにも、徳大寺有恒さんの有名なフレーズに「ポルシェはそこだと思った瞬間にそこにいる」というのがある。これも911の俊敏性の高さを表現しているのですが、この言葉が、ポルシェ911の何たるかを的確に捉えていると、ジャーナリストもクルマ好きも口を揃えて言います。つまり、語り手と受け手の間にはポルシェ911という希有なスポーツカーについての共通の感覚があるんですね。

西田 ウイスキーの世界でも、そうした共通言語は存在します。例えば、ウイスキーの表現には「薬品っぽい香り」とか、「セメダインみたいな香り」など、ネガティブなものがあります。一般の人が聞いたら、「薬っぽいウイスキーなんて」と思うでしょう。でもそれは、海藻を含むピートに由来するもので、ウイスキーの風味としてまったくネガティブなものではないんです。このように評論する側が意味するところを理解するために知識が必要だという点では、読み手が試されているところもあると思います。

前田 その指摘は面白いですね。もしかすると、クルマよりお酒の評論の世界の方が、読み手を試せる余地が残っているのかもしれない。クルマの場合、〝モビリティ・アズ・ア・サービス〟という言葉が一般的になりつつあるように、現代は移動そのものがサービスになってしまい、ピュアにドライビングを楽しんだり、ドライビングフィールそのものを言語化したりする場面が少なくなっているからです。

西田 なるほど。

前田 いずれも文化的な側面を持つプロダクトですが、クルマとお酒では社会の中で置かれている役割が違うわけです。クルマは、安全性であったり環境性能であったり、社会性というものと常に向き合わなければならない。必然的にプロダクトとして成熟すればするほど大衆化せざるを得ない運命にある。ところがお酒は、どこまでいっても非常にパーソナルでピュアな嗜好品であり続けられる。その意味で、お酒の世界には文学的な表現を楽しむ余地がある。それは、とても幸福なことだと思います。

西田 昔はクルマも嗜好品として語られる存在だったのでしょうね。

前田 クルマという道具がコモディティ化していく前の時代は、嗜好品だったと思います。文明の利器として登場したクルマですが、1800年代の後半にはレースがスタートしています。世界初の量産車であるT型フォードが発明される前の時代です。つまり、クルマは移動の道具として誕生したと同時に、嗜好品としての役割も帯びていたんです。

西田 ウイスキーも、昔はスコットランドやアイルランドの地酒みたいなもので、その地域の人々だけが楽しんでいたのですが、徐々に広がって、ブレンデッドウイスキーの登場により一気にマーケットが拡大したわけです。こうして大衆化していくと、クルマと同様に量産化の道をたどります。例えば〝シングルモルトのロールスロイス〟と称されるマッカランですが、つい最近、新しい蒸溜所が完成して、製造工程が完全にオートメーション化されました。

前田 ウイスキーは生産がオートメーション化されても、やはりパーソナルな嗜好品でもあり続けられるのが、クルマとは決定的に異なる。

西田 ただ、ウイスキーも時代とともに語られ方が変わっていくのかなとは思います。例えば、ヴィンテージの話になるのですが、スコッチの黄金時代はよく60年代だといわれます。そうした時代のウイスキーを知るウイスキーファンの中には、オートメーションで生産されるマッカランは、もうマッカランではないと考える人がいるかもしれません。

前田 クルマの世界でも、例えばポルシェ911のプロトタイプがフランクフルトモーターショーでデビューしたのが1963年であり、60年代を黄金時代だという人は多いです。そういえば、ウイスキーは熟成されることで価値が向上するという点が、クルマとは違いますね。

西田 例えば、ウイスキーが熟成されている期間は、スコットランドのような涼しくて湿潤な気候でも、蒸散といって樽の中のウイスキーが年に2パーセントほど減っていきます。それをスコットランドの人たちは〝エンジェルズシェア〟、つまり天使の分け前と言います。要するに、天使が飲んでいるからウイスキーが減って、おいしくなっていくのだと。そうして、年月を経れば経るほどウイスキーは熟成されて価値が高まります。ウイスキーの世界に根付くそんな詩的な表現に対して、最近のクルマの世界では〝ライドシェア〟という言葉が一般化しています。こうした表現の違いもクルマとウイスキーの在り方を象徴しているのかもしれません。

前田 ところで、クルマとお酒は在り方が根本的に違うけれど、面白いのは、いずれも文学や映画などのストーリーで、誰かのパーソナルな人物像を描き出す饒舌なアイテムになり得ることです。例えば、村上春樹さんの『騎士団長殺し』で免色さんという人物が登場するのですが、彼はグレーのスーツにホワイトヘアで、ジャガーのスポーツクーペとレンジ・ローバー、クラシック・ミニ、そしてジャガーEタイプを持っているんです。多くの読者はその背後にイギリスの古典的な紳士像を見い出すでしょう。でも僕の感覚では、イギリスの紳士には、イタリア紳士やフランス紳士とは違って、常識の枠にはまらないきわめて個性的な人物像を感じます。つまり、描かれているクルマが登場人物のキャラクターを決定付けているんです。クルマを用いて登場人物のキャラクターに不穏な匂いを感じさせたり……。そういう意味で、村上春樹さんはクルマの使い方が非常にうまい。

西田 ウイスキーについても、ストーリーの中にさりげなく登場させる作家という点で、村上春樹さんは秀逸だと思います。『騎士団長殺し』でも、免色さんがスコッチウイスキーをストレートで、氷なしのチェイサーとともにオーダーするシーンがあって、その人物像をうまく描き出している。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』でも、主人公がスコッチのブレンデッドウイスキーを飲むシーンが描かれていたり、シングルモルトを味わうためにアイラ島を訪れた際の旅を『もし僕らの言葉がウィスキーであったなら』というエッセイにしたり、村上春樹さんはウイスキーについても、描き方が秀逸ですね。

前田 クルマが印象的に描かれている小説でいうと、ほかに片岡義男さんの『一日じゅう空を見ていた』と、五木寛之さんの『雨の日には車をみがいて』があげられます。片岡さんは例えばクルマがガレージからどう走り出していくのか、客観的な視点で映画のように細かく情景描写していくのだけれど、クルマ自体についてはほとんど触れないんです。一方、『雨の日には車をみがいて』では、主人公が成長するにつれてクルマが入れ替わるのですが、車種を具体的に指定し、そのものを徹底的に細かく描写することで主人公がどう成長していくのかを描き出すんです。これは片岡さんが『一日中空を見ていた』で「5290ccのTバールーフ」としか書いていないのと対照的です。1980年代という、クルマのあるライフスタイルが非常に華々しく花開いた時期に書かれたこの二つの作品が、全く異なるアプローチをとっているのが非常に面白い。

西田 クルマにもウイスキーにも言えることですが、知識や経験を持っているといないとでは、作品への理解度が大きく変わりますし、同様に知識や経験を持った人との会話でも、コミュニケーションの深さが違ってくる。あらためてクルマやウイスキーは興味深いプロダクトですね。

前田 クルマもウイスキーも、語られる存在であり続けられるかどうかが大事だと思います。それには、我々受け取る側がクルマやウイスキーに何を求めるのか、が問題になると思います。例えば、我々がポルシェを〝まといたい〟と考えるのなら、恐らくポルシェはそういうニーズに応え続けてくれる。なぜなら、そこがなくなったら、ポルシェはプロダクトとしてのアイデンティティを失うからです。それはマカンやカイエンといったSUVでも同様ですし、恐らくタイカンのような電動車が主流となるエレクトリックの時代が到来しても、ポルシェはポルシェであり続けようとするでしょう。

クルマとウイスキーを味わうための作品5選